Как СССР стал победителем: секреты планирования в годы войны

Приступить к разработке генерального хозяйственного плана на 15 лет, с целью обойти ведущие капиталистические страны по производству на душу населения, именно такую задачу в феврале 1941 года поставили Госплану партийные и правительственные структуры в честь 20-летия этого органа, который за это время накопил значительный опыт в решении амбициозных задач.

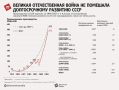

Накануне председатель Госплана Николай Вознесенский представил отчет о результатах 1940 года. К тому моменту производство в СССР уже восемь раз превышало показатели 1913 года, став вторым в мире и первым в Европе. Тем не менее, на душу населения оно все еще отставало от уровня США в 3,5 4 раза. Для того чтобы выровнять эту разницу и учесть все связи и пропорции в экономике, требовались три пятилетки, которые помогли бы заложить основы для перехода от социализма к коммунизму.

Работа над составлением генерального плана велась в напряженном режиме, и к поздней весне 1941 года появились обширные документы, многими из которых уже согласовывались. Это был масштабный проект, альтернативный Западу, направленный на модернизацию и гуманизацию жизни населения, так описывал его исследователь Александр Иголкин.

Всего через несколько месяцев после начала разработки этого плана разразится одна из самых разрушительных войн в истории, и Госплану придется переключиться на другие задачи. Но, как ни удивительно, многое из намеченного удастся осуществить, и в 1957 году советский спутник станет первым, покорившим космос.

Война неизбежна, она ставит вопрос с жестокой ясностью: либо погибнуть, либо обогнать ведущие страны и сделать это экономически, размышлял еще в 1917 году Владимир Ленин. Советский Союз не просто беспокоился о возможной войне с самого начала своего существования, но также готовился к ней, прилагая усилия на международной арене для ее предотвращения. Он заранее настраивался на победу в случае начала конфликта.

Индустриализация, коллективизация и перевооружение это был единый процесс, направленный на создание защиты от внешних угроз. В 1928 году колхозы занимали всего лишь 2,3% посевных площадей, а низкоэффективный труд преобладал. Сталин охарактеризовал ситуацию так: Мы должны пробежать полувековое отставание всего за десять лет. Сначала село стало донором, из которого извлекали продовольствие для покупки техники за границей.

Тысячи крупных строительств развернулись по всей стране. С развитием индустриализации советская промышленность начала создавать собственное оборудование, которое вскоре было направлено в деревню. Число тракторов возросло с 27 до 149 тысяч в период с 1928 по 1932 годы, и к 1937 году их стало еще в три раза больше. Россия начинает мыслить машинами, отмечала газета The Nation в 1931 году.

С 1929 по 1940 годы удалось увеличить выпуск военной техники в 12-16 раз: количество танков выросло с 170 до 2790 единиц, артиллерийских систем с 972 до 13724, а самолетов с 899 до 10565. Доля военных расходов СССР в 1937 году составила 8% от экономики, а к 1940 году она возросла до 17-19%. Нацистская Германия в этот же период тратила на военные нужды 24% национального дохода, согласно оценкам Николая Симонова.

1941 год стал катастрофическим: СССР потерял территории, на которых находились 33% всей промышленности, 44% посевных площадей и 39% населения. Число работающих в государственном хозяйстве сократилось с 34 до 20 миллионов к 1942 году, в том числе в промышленности с 11 до 7,2 миллионов человек.

Эти потери сильно ударили по уровню жизни. Производство потребительских товаров в 1942 году упало до 41% от уровня 1940 года, продукция животноводства составила лишь 45%, а земледелия 35%. К 1943 году запасы товаров и объем торговли сократились в три раза. В условиях дефицита цены на продовольствие в государственных магазинах выросли на 50% по сравнению с 1940 годом, а на колхозных рынках в 13 раз.

Хотя номинальная зарплата работников промышленности увеличивалась, реальная ее величина в 1943 году была как минимум в два раза ниже, чем в 1940 году. Если учитывать уровень потребительского товарооборота и реальные возможности обмена зарплаты на товары, обесценение еще более ощутимо.

Тем не менее, производительность труда в промышленности возросла на 30-40% по сравнению с 1940 годом, а в тылу на 60-70%. Если сопоставить эту динамику с реальными зарплатами, становится ясно, что степень самоотверженности труда советских работников возросла как минимум в 2-2,5 раза.